LOS MARICAS SOMOS LOS ÚNICOS MAMÍFEROS QUE NACEMOS DOS VECES

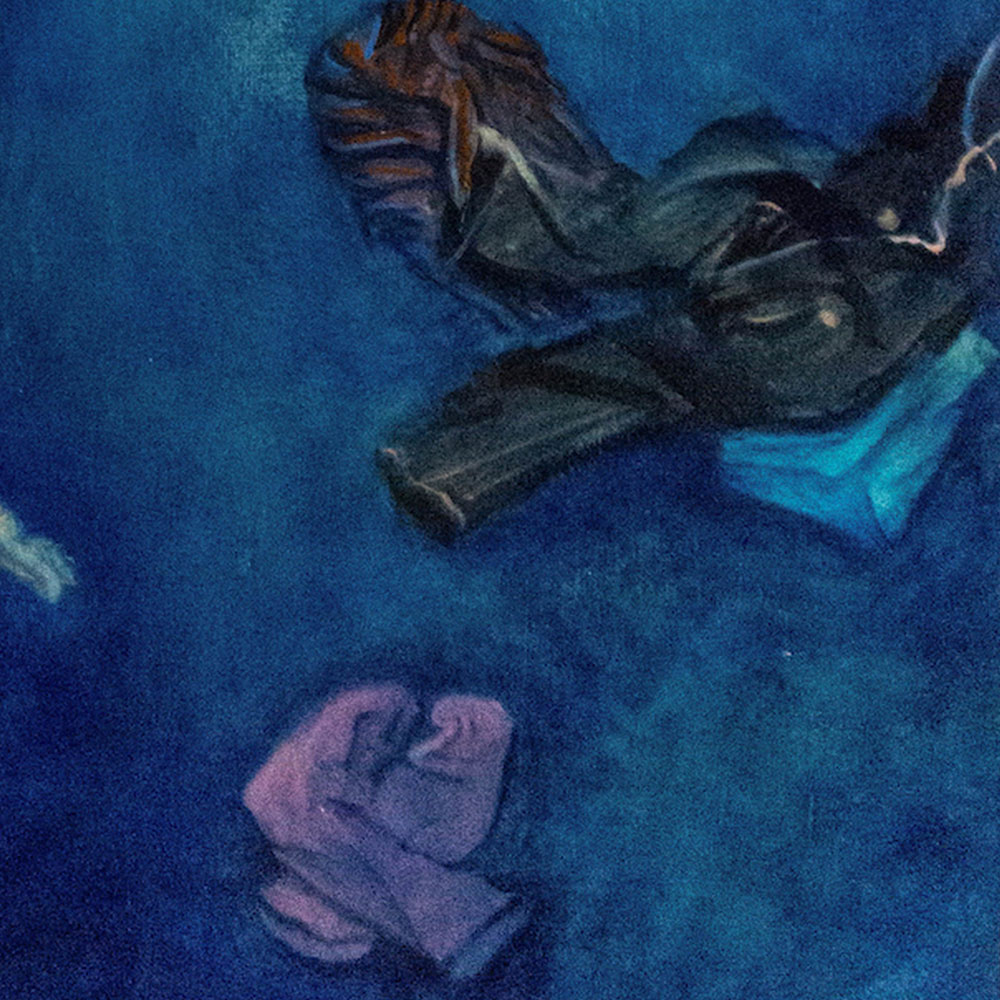

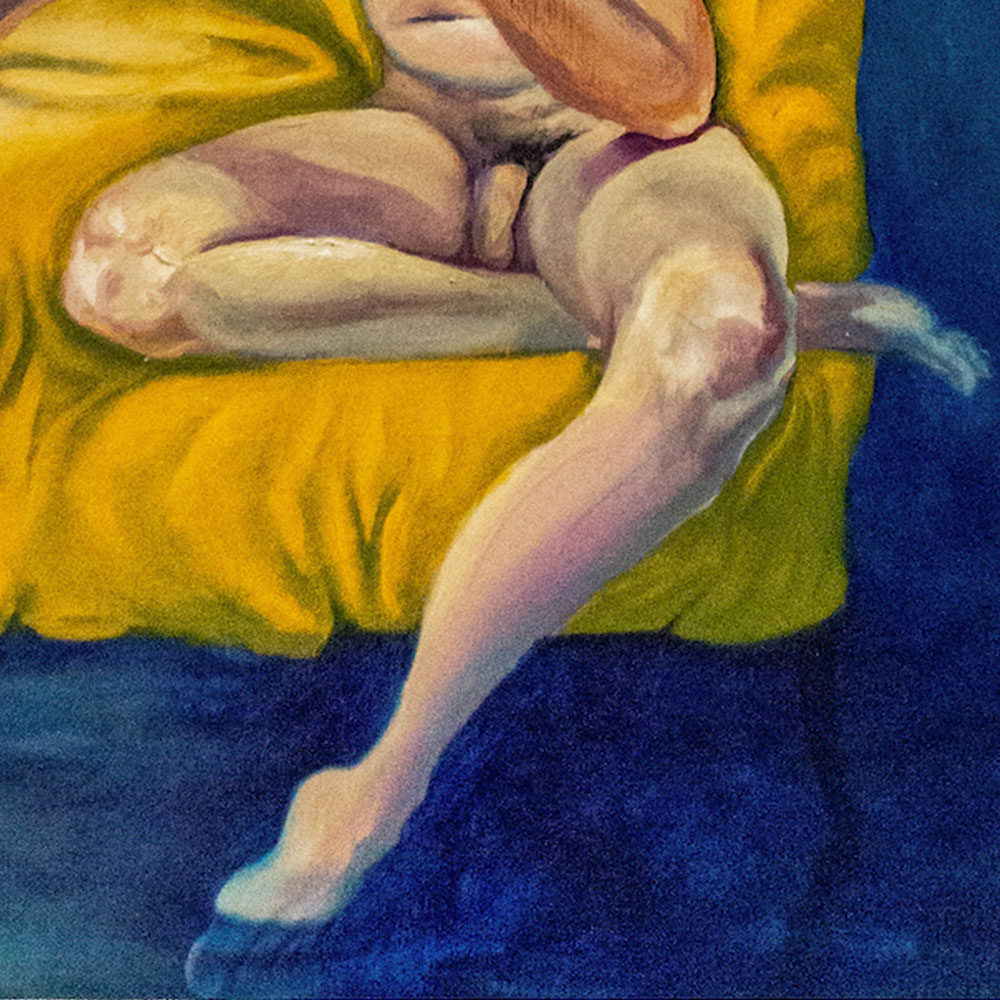

Obra del artista Stephano Espinoza Galarza, titulada «𝘏𝘰𝘨𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢», 2021. Registro de Óscar Velasco

Crédito: Rommel Manosalvas

Reproducimos un capítulo de la reciente novela del escritor ecuatoriano Rommel Manosalvas, Anatomía transparente. Esta conmovedora obra presenta una potente reflexión sobre el deseo entre los hombres, sobre el amor como promesa y padecimiento, sobre la ternura y la rabia, sobre la enfermedad y el cuerpo como casa, sobre la fragilidad que nos sostiene…

Aquí una última historia, antes de despedirme.

Los maricas somos los únicos mamíferos que nacemos dos veces. Somos, además, criaturas que nacemos rotas; rotas de odio y de humillación. Mi segundo nacimiento no fue un carnaval colorido, caminando por la avenida Amazonas o las Naciones Unidas, en carros alegóricos con pancartas y banderines gay pendiendo por todas partes. No fue bajando la avenida de Los Shyris hasta la tribuna, donde en cada Orgullo, los cuerpos se apiñan embutidos en fishnets y suspensorios, en jeans apretados, pelucas de neón y camisetas blancas. Nada más lejos de eso. En realidad, fue un parto inducido, doloroso, sin anestesia. El armario es el cuerpo, y hay algunos que son más transparentes que otros, que revelan más de lo que deberían. A mí desde la escuela me decían marica. Me decían niño mariposa, mariquita Pérez, maricueco, trolo, mujercita. Me gritaban eso por los pasillos porque decían que era muy niña, que caminaba y que hablaba como niña, como si ser niña fuera algo malo. Yo, en cambio, soñaba. Soñaba al cerrar los ojos, con un príncipe alto, de cabellos claros y manos lindas. Un príncipe que me defendiera de la crueldad, del desamparo. Los niños me gritaban loca, loquita, y yo soñaba.

Obra del artista Stephano Espinoza Galarza, titulada «𝘏𝘰𝘨𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢», 2021. Registro de Óscar Velasco

A pesar de todo, me gustaban mis compañeritos de la escuela. Me gustaba lo varoniles que podían llegar a ser en esas trazas: una estirpe de machitos en miniatura, imitando quizá a una estirpe mayor de machos, de quienes habían aprendido la forma correcta de ser hombres. Ellos me decían maricón y me mostraban el dedo del medio y yo les mandaba besos volados, del otro lado del aula, entre risas. Ahí era cuando me caían a trompadas, me atormentaban en los baños, me perseguían por los pasillos. Me robaban el refrigerio y lo tiraban a la basura, y a mí lo que más me dolía no era quedarme sin comer, madre, sino el esmero con el que habías preparado la comida. Me dolía que se metieran contigo. Yo me recogía una cabellera larga, imaginaria, detrás de la oreja, y les mandaba besos y ellos me veían como diciendo vas a ver a la salida, maricón de mierda.

Cuando no me molestaban, entonces los miraba correr y gritar en la cancha de tierra a la hora del recreo o de educación física. Los miraba jugar al fútbol de forma casi salvaje. No existe nada más horrible para un niño marica que jugar al fútbol con sus compañeros de la escuela. No existe tortura más grande. Tengo fresca en la memoria la manera en la que se confabulaban para golpearme con el balón una y otra vez, hasta que el profesor me hacía salir de la cancha con la nariz sangrante. Siempre que podía, evitaba mirar al profesor porque todo el tiempo me lanzaba miradas raras, mezcla de desprecio y lástima. Yo prefería las muñecas, tu ropa, probarme tus tacones, mirar a los niños en la piscina cuando aprendían a chapotear agarrados de los bordes, extendiendo las piernas en las ondas azules. Prefería los libros, la clase de lengua, las telenovelas de la tarde: Marimar y el reprise de La Usurpadora, y en general todas las novelas que le gustaban a la abuela. Prefería todo eso a las cosas que me obligaban a hacer en la escuela. «Esto es un colegio de varones», solía repetir el inspector, como si eso lo hiciera especial. Recuerdo que me obligaban a pararme recto en el minuto cívico, y a marchar y cantar el himno con una pasión fingida, con un patriotismo que nunca sentí ni siento ahora y que probablemente no sienta nunca. En esa escuela me enamoré de un chiquillo que jugaba al básquet y que de vez en cuando era amable conmigo, y de otro, que tenía los rizos más hermosos que había visto nunca y que me mandaba besos burlones a través del vidrio de la sala audiovisual. Fue en esa época que también me enamoré del Ricky Martin de Livin’ la vida loca y del Clark Kent de Smallville. Me enamoré de todos ellos y creo, madre, que se notaba, que todos se daban cuenta. Que mi anatomía transparente dejaba al descubierto todas las revueltas que ocurrían dentro de mí. Que toda esa carga femenina que un niño «normal» aprendía a ocultar con pericia a mí se me notaba, y la respuesta natural de los demás era el desagrado, el reproche, la corrección: párate bien, no hagas esos gestos, no llores, los hombres no lloran, no se quejan, no sienten. Tienes que portarte como un hombre, o sea, como un machito. En la escuela comencé a fisurarme, madre, pero fue en casa donde realmente terminé de romperme.

Obra del artista Stephano Espinoza Galarza, titulada «𝘏𝘰𝘨𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢», 2021. Registro de Óscar Velasco

Me rompí el día de mi segundo nacimiento, el día en que me escuchaste de forma clandestina decirle «te amo» a otro hombre. Recuerdo la agitación, el rechazo, tus palabras haciendo agujeros; la claridad entrando por la ventana de mi habitación y los reclamos resonando por todas partes. La furia de padre cuando se lo contaste, haciendo temblar la casa. Mi padre era un huracán con forma de hombre que lo devastaba todo. Recuerdo la rabia que le brotaba en cascada de la boca y que se adhería a todas partes: tener un hijo marica es la peor pesadilla de cualquier macho que se jacte de serlo. Es el acabose, la tragedia. Es el preludio de un interminable desfile de culpas y luego, de rezos y de llantos. De psicólogos y terapeutas. De llamadas a clínicas y a familiares. De impotencias acumuladas. Es el origen de un espacio tenso donde las palabras no sirven más; la semilla de un agujero que de a poco se va abriendo y ensanchándose. Recuerdo a papá perder la compostura. Lo recuerdo llorar y maldecir, dejándose anegar por sus propias emociones. Lo recuerdo femenino en su dolor, sin que él fuera capaz de darse cuenta siquiera de su desacato. De la ruptura de sus propias reglas. Lo recuerdo así, humano, durante un breve instante. Pero creo, madre, que lo que en verdad terminó de romperme fue la forma en que me miraste el día en que fui expulsado del clóset por tu curiosidad. Tu mirada y tu renuencia al contacto. Eso fue como tener a dios en mi contra.

Los maricas somos los únicos mamíferos que nacemos dos veces, los únicos cuyo segundo nacimiento demanda, en muchos casos, más dolor y angustia. Y luego están los enfermos de sida. Reformulo: estamos. Y lidiar con tres nacimientos es cosa seria. Es algo que no me siento capaz de enfrentar, sobre todo si esto me confronta con mi propio cuerpo, con mi cuerpo cambiado, que no reconozco del todo, que percibo frágil y propenso a derrumbarse en cualquier momento. Que siento menos mío y más mío a la vez. Que detesto el doble. La enfermedad es un nacimiento que te pone de frente la propia muerte. Muchas veces en mi vida pensé que me encantaría envejecer, imaginarme viejo y marchito, con el cabello blanco, contándoles a los otros cómo me sentí durante tantos años, antes de eso. Antes de la enfermedad y de estar solo. Antes de Gabriel y de Frank y de todos los hombres que han puesto sus manos en mí. Y lo cierto es que me sentía lleno de vida. Pero ahora pienso algo distinto. Quisiera sentirme en control, poder elegir no ser esto, no vivir de este modo. Quisiera poder liberarme. Estoy listo, madre. La muerte no es más que un nacimiento distinto. No es más que otra forma de rebeldía.

Obra del artista Stephano Espinoza Galarza, titulada «𝘏𝘰𝘨𝘢𝘳𝘤𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢», 2021. Registro de Óscar Velasco

Rommel Manosalvas es escritor y arquitecto. En 2020 ganó el II Mundial de Escritura entre 5400 participantes de 42 países. Su cuento «Abuelita» fue traducido y publicado en The Yale Review. En 2022 se publicó su primera novela, Anatomía transparente, bajo el sello Seix Barral, de Editorial Planeta.